第5章 不確定性を掌に置く -品質に求める最高と安定と安心と

さて、今回から、不確定性の影響定量化という新しい章に入ります。いろいろなバラツキとその影響、それをどのように扱うかというテーマさまざまな切り口から紹介していきます。

さて、いわゆる一流ブランドのあるべき姿を想起してみましょう。会社レベルで最高を追及し、安定を確保し、安心を保証する、という3つの要求をすべて高いレベルで満たす製品やサービスを提供し続けている企業が一流ブランドということができます。これには時間空間的要素が含まれていることも大切な要素です。すなわち、いつでもどこでも、最高の品質が得られるということ。国が違って考え方や文化が異なっていても、時間が経って人材が入れ替わっても、一流ブランドの品質すべての面で高いレベルで保たれるというのは、会社の力量としてスゴイことだなと思います。

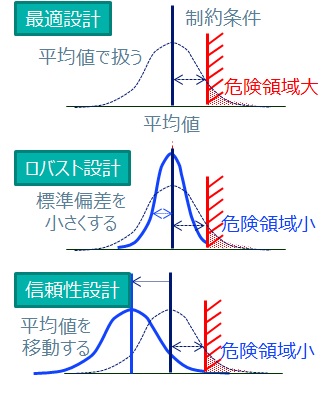

翻って、製品開発に話を戻しますと、これまで何度か書いてきた最適設計は、性能を“最高”にするための設計手法です。同様な対比をしてみますと、“安定”を目指すのが、ロバスト設計、”安心“を強化するのが信頼性設計ということになるでしょう。製品開発にはどれも欠かすことができない要件です。第5章では、安定と安心の話に焦点をあてるということになります。最初ですので、これらの手法と目的の違いを明らかにしましょう

(1)最適設計は分布の平均値を見る

まずは、決定論的方法と統計的方法という、区分けがあります。英語で書くとカッコいいのですよ。Deterministic Approach or Stochastic Approach?と書くと、それだけで論文のタイトルになりそうです。性能の最大最小や重量最小といった目的で設計解を求める最適設計は、バラツキを考慮しないので決定論的方法なのです。

一方、バラツキを考えるのが、統計的方法です。本質的には、ものの寸法や材料、加工、環境にはすべてバラツキがあるので、統計的方法以外にないように思われますが、近似的にバラツキを無視すると考えるか、あるいは、最初の検討では平均値を扱うことで十分であれば、決定論的方法でいいということになります。

(2)ロバスト設計は分布の幅を見る

統計的方法には、何を目的とするかにより、二つの設計方法があります。ロバスト設計は、性能安定、すなわちバラツキを小さくするということを考えるので、分布関数の標準偏差が小さくなるような、設計パラメータの組み合わせを探索するということになります。重要なのは、原則として制約条件という考え方がないことです。なぜなら、標準偏差が小さくなればなるほど、結果として危険な領域からも遠ざかるので、まずは性能安定性を優先するという考え方です。これは、特にタグチメソッドでは、最初にロバストな設計点を求めて、次の段階で性能を最大化・最小化、あるいは、制約条件から離れる方法に移動させる(チューニング)という方法論に基づいていることから、二段階設計とも呼ばれます。

(3)信頼性設計は分布の端をみる

一方、信頼性設計の方は、バラツキがある中で、制約条件で規定された危険領域からなるべく離れ、安全率を高める設計を目的とします。分布関数としては、制約条件を満たさない領域を小さくする(σレベルを高める)方向に、設計中心点を移動するという探索になります。この場合、手段として標準偏差を小さくするという操作を行ってもいいのですが、あくまで主眼は、制約条件から遠ざかることなので、必ずしも標準偏差を小さくしなければいけない(ロバスト)ということではなく、分布の端にある危険領域からより遠く離れればいいという戦略なのです。シックス・シグマ手法は、ロバスト設計の一種として扱われていますが、その名の通り、シグマ値の何倍で制約条件を満たすことを目的としているので、本来はロバスト設計というよりも、信頼性設計のアプローチだといえるでしょう。

シックスシグマのアプローチでは、初めに最適設計を実施して、制約条件をぎりぎりに満足し、性能を最適にするポイントを求めます。次に、その点に誤差(バラツキ)を与えて、諸性能の統計分布を求めますが、通常はバラツキのせいで、制約条件を満足しない領域が出てくるので、安全側に移動する信頼性設計の方法を適用します。

(4)ロバスト性と信頼性の区別

上の説明でお分かりいただけるように、ロバスト性が増すということは信頼性の向上にもなりますが、信頼性が増すからと言ってロバストであるとは限りません。ロバスト性を求める方が信頼性も兼ねているともいえます。ただ、どちらの見方が良いか、悪いかということではなく、目的が異なるのだということを理解しないといけません。この区別を意識しないと、使い方が混乱してしまいます。

最後に、話がそれて恐縮ですが、最高と安定と安心は、会社人気の過去トレンドにもぴたりと一致しているのですね。以前は業績がよく最先端の会社に入るのが一番と思われていました。バブル崩壊後は、破産リスクのない安定した会社に人気が高まり、今や、買収や首切りの心配のない安心できる=お役所に人気が集まる、といった構図が見えますね。

【SIMULIA 工藤】

バックナンバー

【デザインとシミュレーションを語る】第一回:イントロダクション 【デザインとシミュレーションを語る】第二回:シミュレーションの分類 【デザインとシミュレーションを語る】第三回:シミュレーションは実験と比べて何がいい? 【デザインとシミュレーションを語る】第四回:シミュレーションは緻密な統合技術 【デザインとシミュレーションを語る】第五回:リアルとバーチャルの垣根をなくせたら?(1) 【デザインとシミュレーションを語る】第六回:リアルとバーチャルの垣根をなくせたら?(2) 【デザインとシミュレーションを語る】第七回:3D-CADは何のため? 【デザインとシミュレーションを語る】第八回 : CAE を志す人へのメッセージ(1) 【デザインとシミュレーションを語る】第九回 : CAEを志す人へのメッセージ(2) 【デザインとシミュレーションを語る】第十回: ソフトウエア・ロボットの誕生 【デザインとシミュレーションを語る】第十一回: 作業を自動化すること、その真の価値とは 【デザインとシミュレーションを語る】第十二回: “自動化を進めると設計者が考えなくなる?"への回答 【デザインとシミュレーションを語る】第十三回 : パラメトリック性の本質は新しい組み合わせ 【デザインとシミュレーションを語る】第十四回 : Zero Design Cycle Timeの衝撃 【デザインとシミュレーションを語る】第十五回 : 「設計とは最適化」の奥深い意味を教えてくれた技術者 【デザインとシミュレーションを語る】第十六回 : スーパーコンピュータで行われていた大量の計算とは 【デザインとシミュレーションを語る】第十七回 : 最適設計支援ソフトウエアの衝撃的な登場 【デザインとシミュレーションを語る】第十八回 : サンプリングって、偵察のことです 【デザインとシミュレーションを語る】第十九回 : 設計空間でシミュレーションを考える 【デザインとシミュレーションを語る】第二十回 : 安易に使うと誤解を招く言葉“最適化 【デザインとシミュレーションを語る】第二十一回 : 世の中すべてはトレードオフ問題 【デザインとシミュレーションを語る】第二十二回 : Optimization、Trade-off、Synthesis 【デザインとシミュレーションを語る】第二十三回 : 最適解は失敗の学習結果 【デザインとシミュレーションを語る】第二十四回 : ”設計とは逆問題”のココロは?(1)-森を見る利点 【デザインとシミュレーションを語る】第二十五回 : ”設計とは逆問題”のココロは?(2)-解空間から設計空間を絞り込む 【デザインとシミュレーションを語る】第二十六回 : 100倍性能の高いコンピュータがあったら?―森と木の視点 【デザインとシミュレーションを語る】第二十七回 : シミュレーション(CAE) の精度向上という根本問題ーその1 【デザインとシミュレーションを語る】第二十八回 : シミュレーション(CAE) の精度向上という根本問題ーその2 【デザインとシミュレーションを語る】第二十九回 : ”歯車と棒”でわかるシミュレーションにおけるパラメータ同定 【デザインとシミュレーションを語る】第三十回 : 1D-CAEの価値とパラメータ同定 【デザインとシミュレーションを語る】第三十一回 : Fidelityという概念とModel Based Designの関係